云南大学生科院最年轻的副院长、最年轻的研究员、最年轻的 博导 于黎与全国其他9位青年女科学家获得“中国第十届青年女科学家奖”,她成为10年来获得此称号最年轻的一位女科学家,也是云南首位当选者。她六岁的女儿坐在台下手持一台DV记录下这个重要时刻。台上的于黎身着一身黑色套装,手里捧着“意料之外”的获奖证书。与她一起获得该称号的女科学家们,大部分年纪都在四十岁以上,研究领域为医药等应用性科学。

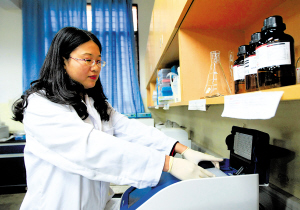

这是东北姑娘于黎来到“动物王国”云南从事生物分子进化研究的第十个年头,她以重要珍稀濒危动物类群包括食肉目中的小熊猫和灵长目中的金丝猴等为主要研究对象,开展分子进化研究,为珍稀濒危物种的保护和利用提供科学依据。

然而,高中学习一般的于黎当年在高考志愿填报时仅仅是考虑到未来就业才选择生物科学与技术,并且当时考上的辽宁师范大学也非国内顶尖院校。这么一个“非典型”学霸,到底是如何开始她的女科学家之路的呢?

主人公

于黎,现任云南大学生命科学学院博士生导师、研究员,是云南省高校动物遗传多样性与进化重点实验室主任、云南省中青年学术带头人,并入选教育部新世纪优秀人才支持计划和中组部青年拔尖人才支持计划。曾荣获云南省自然科学奖一等奖、霍英东教育基金青年教师奖、云南省青年科技奖等奖项。

意料之外的“中国青年女科学家奖”

“女科学家你回来啦?”在拿到“中国第十届青年女科学家奖”后,于黎回家的时候总被老公这么打趣。在省科协的推荐下,于黎申报了该奖但她当时心想,历届参选得奖的女科学家们都有丰厚的学术科研积累,37岁的她或许得再积累几年才能获奖。“我觉得评审委员会看中的是潜力。在此之前,我已获得了万人计划、教育部新世纪优秀人才支持计划。因为我做的是基础研究,别的获奖者做的是医药,能获奖,我想也是评委会对基础研究的鼓励。我只是做过加拿大2个月的短期学者,没有任何海外留学的经历,这个奖想必也是对本土科学家的鼓舞,对‘中国制造’的鼓励吧。” 于黎说。

回昆后,获奖的激动早已成为过去,于黎又开始投入关于金丝猴的新科研活动里,预备冲击“国家自然基金杰出青年”。她认为,相比做学问更重要的是学会感恩、学会做人,保持与周围人的和谐关系,这对自己的研究很有帮助。问题没有解决,或者遇到挫折,还是要保持乐观的心态。此外,她也表示,要继续在科研这条路上坚持下去,“尚未解决的问题还有很多,随着科学技术的发展,还得继续发现问题、解决问题”。

兴趣是科学研究者前进的最佳动力

2005年,从中科院昆明动物研究所博士毕业后到云大工作,2006年破格晋升为研究员,2011年成为博导,几乎每一个身份都带有“最年轻”的光环 。但其中的苦,这个柔声柔气的女科学家并未“吐槽”。

她曾在获奖后感叹。“人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。梦想就是一种让你感到坚持就是幸福的东西,我们只有在失败中寻找胜利,在绝望中寻求幸福。”

在大学之前,于黎对绘画比较感兴趣。但在高考志愿填报的时候,爸爸觉得绘画只能作为一个爱好,建议报考了辽宁师大的生物专业。 最为感谢的还是研究生阶段的两位导师,是他们让于黎对生物产生了兴趣,并觉得自己适合搞研究。从研究生到工作期间6年多的时间里,她许多个周的时间里有6 天在实验室里待着,大学时代,图书馆也是天天泡着。“该学习、积累的时候就一定得沉下心去好好学,打牢基础。”她说。

于黎没有任何海外留学的经历,但在她发表的40余篇论文中,有30多篇都是SCI论文,对于许多中国学者来说,英文是发表SCI论文的一大坎,但于黎在研一时就用半年的时间写出第一篇关于熊科的SCI论文并发表在业内知名杂志上。而她现在的学生,很少有人能达到她曾经的水平。

她建议现在的研究生们,大学时候一定要学好英语,并多看本专业、本领域的英文文献,看多了就知道该怎么写。

注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载